刘劲杨*

(中国人民大学 哲学院,北京100872)

______________________________________________

[摘 要] 依据传统的科学实在论观念,复杂性是与主体相区别、不依赖于心灵而客观存在的、区别于简单性的属性、规律或原理,即“作为实在的复杂性”。对描述复杂性的科学考察却表明,复杂性并非对象的实在(真实)复杂性,它们的测度常常是情景依赖的,观念(理论)对复杂性的实在性有直接影响,呈现为“作为观念的复杂性”。复杂性究竟是实在的复杂性还是观念的复杂性,什么是真正的复杂性?这一困惑主要源于科学实在论在处理理论与世界关系时的表征预设,如主客二分,表象与实在二分,等等。实践是解决这一困惑的可能进路,真正的复杂性不再是理论层面的关于理解世界的表征,而是实践层面应对世界的干预。

[关键词] 复杂性 实在 观念 科学实在论 表征 干预

[中图分类号] N941 [文献标识码] A

_______________________________________

“复杂性”(complexity)是复杂性科学的核心概念,然而“复杂性是什么?”却不是一个可以很好回答的问题。

[i]复杂性科学面临的一项基础工作就是,如何整合不同领域复杂性现象,以找到不同类别复杂性的本质,并得出一个真正普遍的定义。

[ii]哲学上,更深入的问题是,我们是依据什么断定存在这样的复杂性定义?依据通常有这样几点:1)科学理论是关于世界的真实描述,描述中的理论实体是真实存在的;2)科学理论所提示的本质不依赖于我们的描述和理论,具有独立性(客观性);3)科学陈述的真当且仅当其符合(独立于心灵)的经验事实。这正是科学实在论的基本立场。在这一立场看来,“复杂性”是复杂性理论所揭示的世界的一种本质,独立于我们的心灵之外,呈现为 “作为实在的复杂性”(complexity as reality)。然而,在复杂性科学的研究中,复杂性常常随认识手段、描述理论的不同而差别很大,理论甚至决定了某一对象是否复杂,“复杂性”只是用于指称世界的理论术语,并不真实存在,这一立场显然是非实在论的,呈现为“作为观念的复杂性”(complexity as idea)。实在与观念的异质性带来理解复杂性的形而上困惑,复杂性究竟是观念的复杂性还是实在的复杂性?什么是真正的复杂性?本文的讨论并不准备陷入哲学史上悠久的实在论与反实在论、科学实在论与诸多流派与观点的争论中。本文的目标也不是在科学上具体阐述复杂性的定义,而是以实在论视野揭示我们在认识复杂性上的困惑。

一、作为实在的复杂性

什么是“实在”(reality)?哲学与科学对此的回答是有所不同的。哲学上,对象及其属性至少包括两方面才能被视为“实在的”:一是存在(existence),对象如同我们日常生活中熟悉的桌子、月亮、石头以及方形、硬的、黄色、等等那样真实存在。二是独立性(independence),对象独立于我们的心灵之外,不因我们的喜好而改变。日常经验是确信对象存在的重要依据,实在论者希望主张,“除去依赖于日常生活中我们所熟悉对象及其属性的平常经验之外,再没有什么更深的感知(sense)——它们能把日常对象及其属性说成依赖于人们的语言实践、概念构架(conceptual schemes),或任何其他什么。”

[iii] 日常意义的实在论把可观察实体视为实在的,认为不可观察现象为非实在的。

日常意义上的实在论奠定了科学实在论基本观念。科学通常把“实在”理解为客观存在物或外在于心灵之外的物质世界。传统科学的实在论立场要求所有有关物质世界的科学陈述都能够客观化,“每一个从事研究工作的科学家都感到他正在研究的东西是客观真实的。他力求使他的陈述不依赖于他正在研究的东西时所处的那些条件。特别在物理学中,我们能用简单的数学定律解释自然这一事实告诉我们,在这里我们接触到的是实在某种真正的特征,不是我们自己所捏造出来的某种东西(从任何字面的意义上来理解)。”

[iv] 20世纪初的物理学革命,特别是量子力学给这种经典科学实在论以很大冲击,海森堡甚至把传统科学实在论称为“教条的实在论”。

[v]然而,这些观念却依然很大程度上奠定了科学实在论辩护基础。科学实在论是更强意义上的实在论,并不停留于基于常识的实在论,主张科学理论中的理论实体(theoretical entity)是真实存在的,还认为正确的科学理论是对世界的真理性描述。波伊德(Richard N. Boyd)对此作了全面的概括:

(1)科学理论中的“理论术语”(不可观察术语)应被推定为一种指称表述。科学理论应当被“实在地”解释(realistically interpreted)。

(2)被实在地解释的科学理论是可确证的,并经常被确认为近似的真,其科学证据符合通用(ordinary)的方法论标准。

(3)成熟科学的历史进步很大程度上就是越来越精确地去逼近可观察现象和不可观察现象的真理。这典型地表现在,后继的理论建立于先前理论所包含的(观察的和理论的)知识之上。

(4)科学理论所描述的实在很大程度上不依赖于我们的思想或理论主张(theoretical commitments)。

[vi]

对复杂性科学来说,“复杂性”并不是一个如长度、颜色等可直接观察的实体,而是需要通过间接测度的不可观察理论实体。复杂性通常指与主体相区别、不依赖于心灵而客观存在的、区别于简单性的属性、规律或原理。复杂性科学的实在论信念在于:不同领域、不同类型的复杂对象(复杂系统)具有同构性(isomorphic),存在着某种类似的“性质”、“结构”(如分形,耗散结构)、“性能”(如非线性)、“机制”(如适应性)等,即“复杂性”。复杂性科学的任务就是描述与解释这些同构性,并发现背后的客观普遍性(原理与性质)。以复杂适应系统理论(CAS)为例,霍兰(John Holland)称这一同构性为“隐秩序”(hidden order),广泛存在于不同复杂系统中,该秩序呈现为适应性主体(agent)的复杂涌现机制。复杂系统中个体层面的简单规则会产生跨层性的复杂宏观行为。

[vii]米歇尔(Melanie Mitchell)把这样的复杂系统定义为:“复杂系统是由大量组分组成的网络,不存在中央控制,通过简单运作规则产生出复杂的集体行为和复杂的信息处理,并通过学习和进化产生适应性。”

[viii]

抽去复杂性的具体科学内容,所谓“作为实在的复杂性”,可表述为:复杂性是客观事物的一种属性;复杂性是客观事物层次之间的一种跨越;复杂性是客观事物跨越层次的不能够用传统的科学学科理论直接还原的相互关系。

[ix] 这里的“属性”、“层次间跨越”、“关系”均必须符合前述科学实在论的要求。

二、作为观念的复杂性

“作为观念的复杂性”并非就是讨论主观复杂性。纯粹的主观复杂性涉及主体的个体心理、主体间性等众多因素,本文不作讨论。本文有兴趣的是这样一个问题:科学理论是如何对复杂性的实在性产生影响的。在这一视角下,观念(理论)是以区别于主体的客观形式决定了客体实在的简单与复杂。“观念”(idea)在本文主要指科学共同体所取得的关于对象的知识,包括科学理论、科学概念等。“客观”在本文取其“不为主体所决定”之意,涵盖实在的客观性与理论的客观性。“主体”,在本文并非仅指单一的认识主体,也指取得共识的公共主体。

1. 由描述所决定的复杂性

迄今为止,“复杂性”仍只是一个包罗万象的用语,并不存在合适的测度单位。复杂性测度的一个困难在于,测度常常是“情景依赖”(context-dependent)的。盖尔曼(Murray Gell-Mann)在“什么是复杂性?”一文中指出:

“它们(复杂性的测度)依赖于实体(entities)描述的粗粒化程度;依赖于先前的知识和对所假设世界的理解;依赖于使用的语言;依赖于把语言转换为比特串的编码方法;依赖于选为标准的特别的理想计算机。然而,如果人们正考察一连串尺度和复杂性不断增长的相似实体,他们仅需关注在尺度增大时如何测度,由此许多随意性的特征(arbitrary features)变得很不重要了。”

[x]

盖尔曼是从描述复杂性理论(description complexity)

[xi]的角度来谈测度问题的。前一句很好理解,后一句稍有些费解,但隐含描述复杂性的一个重要原理——通过克服个体随意性,实现描述的客观性。通常,对不同对象来说,描述长度越长,该对象就越复杂。盖尔曼则把这称为“原始复杂性”,定义为“用双方事先共享(且彼此均知道共享这一事实)的语言,知识及理解,将一个已知粗粒化程度的系统描述给远处某人时,所用最短消息的长度。” [3](P34)我们把这类复杂性也可称“描述的复杂性”(descriptive complexity),指充分描述讨论系统所必需要的说明长度。这类复杂性测度的最大缺点在于:受限于“情景依赖”式的主观性困难,描述难以代表对象。即便是同一对象,其所谓“必需的说明长度”都是难以确定的。

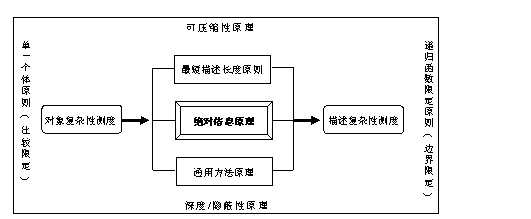

描述复杂性起源于通常意义上的描述概念,但并不同于“描述的复杂性”。描述复杂性理论认为,传递信息并不需要传递符号串本身的长度,一个符号集合包含的信息量就是对它最精练描述的长度,我们可以用转换后的“描述”代替符号串本身,并以描述长度的比较来说明对象集的复杂度。描述复杂性理论把一给定粗粒度下,采用一种通用的描述方法获得的一个数据集的“最短长度描述”作为复杂性比较的依据。这就实现了由对象符号集复杂性的测度到描述复杂性测度的核心转换,可以图1示之。

图1描述复杂性的核心转换[xii]

分析图1,通用方法原理保证了描述“替代”对象的可能性与客观性,使不同描述长度的差距可控制在常数误差内;最短描述长度原则达到了对符号集合对象的简化,并保证了复杂性的可比性。这一长度(用比特表示)的大小在描述复杂性中称为算法信息量 (AIC,Algorithmic Information Content)。绝对信息原理则是上述二者的一个必然结果和理论内核:一个对象的最短描述长度或复杂性是它的内在属性和绝对信息内容,并不依赖于某一特定的描述方法。

对于描述复杂性,这里提出两个问题:

——描述复杂性核心转换的本质是什么?

描述复杂性以描述替代对象的一个暗设前提是:“描述”就是对象(或对象就是对其的最短描述),对象符号集的所有涵义都可由其对应的描述符号集涵义所揭示。这样,描述的复杂性就是对象的复杂性。通常我们可采用AIC作为描述复杂性的测度标准。显然,保证这一前提能够成立的基础是存在一种通用的方法,它必须具备两个特性:一是通用性,即所有的转换都可使用此方法,并不应有大的误差;二是最优算法性,即这一通用方法必须能够保证它是由某一对象到某一描述的最优算法,以产生“最短描述长度”。否则,描述无法替代对象。但是AIC在实践中的一个困难在于,通用方法难以保证所有的转换都达到“最短描述长度”。蔡廷(G.J.Chaitin)曾论证如下观点“一般来说我们不能肯定某个给定比特串的AIC一定不低于我们所认定的。这是因为总可能有一个理论、一种算法能使该比特串被进一步压缩,只是这个理论、算法我们永远也发现不了。更严格地说,我们无法找到能导致进一步压缩的所有理论。”

[xiii]这表明,描述复杂性理论还难以保证由对象到描述这一转换的完全性,它的客观是一种认识论层面约定的客观,其核心转换的本质是以约定方法实现的对象语法层面的转换。

——何谓描述复杂性的复杂性?

理论上,AIC越大,复杂性就越高。AIC与字符串的可压缩性成反比,规则字符串是极度可压缩的;大多字符串是根本不可压缩的,随机字符串具有最大的算法信息量(AIC),它们是不可压缩的,其绝对信息内容就是它们自身。盖尔曼指出,按照这一理论,莎士比亚写完全集的AIC要远低于由猴子来完成。AIC这一特性就透露出描述复杂性(算法复杂性)的本质,即算法复杂性很大程度是对字符串随机性的衡量,随机性越大,复杂性就越高。然而,随机性并不是我们所理解的事物的复杂性,纯粹的随机性近乎于彻底的混乱无序。

以上两点分析可以得出这样的判断:描述复杂性并不就等同对象的真实复杂性,它是对对象的一种语法转换,以其语法层面的随机性程度取代了对象潜在的复杂性。简言之,这是一种认识论层面由描述所决定的复杂性,而非本体论层面由实在对象本身的复杂性。

2. 不同参考系导致的复杂与简单

郝柏林以科学家的视野在考察事物由简单变复杂的三条途径时曾指出,科学参考系的不同会影响我们对简单与复杂的确认。这三条途径是:

(1)重复使用简单的规则可能形成极为复杂的行为或图形;

(2)把物理过程从高维空间投影到低维,会使它们看起来更复杂。或者倒过来说,增加新的参数或变量,扩大参数空间或相空间,往往可使事情简化;

(3)错误的参考系可能带来不必要的复杂化。

[xiv]

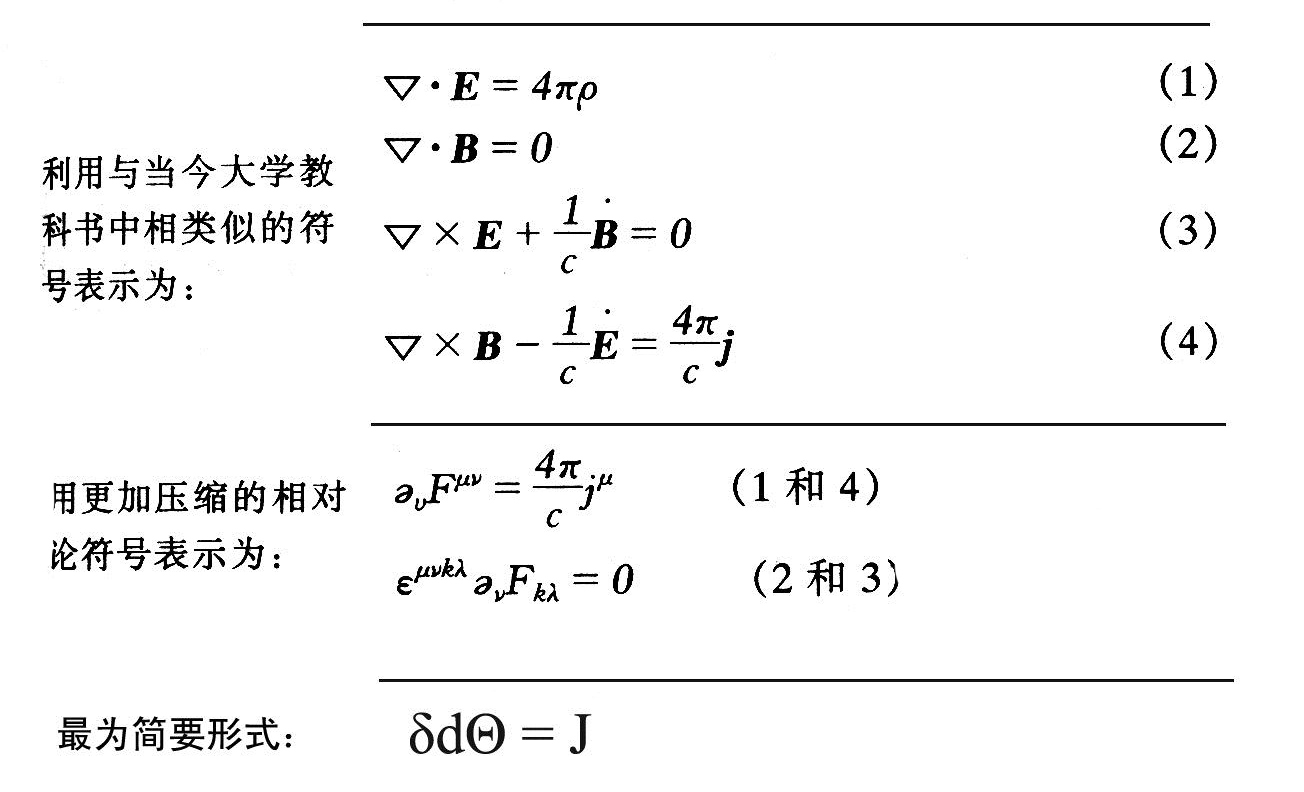

第一条途经是本体论层面客体复杂性的简单与复杂问题,第二和第三条途径都是指认识论层面参考系对复杂性辨识的影响,即复杂或简单要受参考系的影响。这正是我们要讨论的问题。对此,他先后举了两个例子来说明。在第一个例子中,他比较了历史上托勒密的地心说与哥白尼的日心说,同是对太阳和六大行星运行的描述,前者不得不采用了由80多个“本轮”和“均轮”构成的宇宙模型,后者的天体运行图像就变得简单多了。[xv]第二个例子是麦克斯韦尔电磁学方程组。该方程组在1864年最初由麦克斯韦尔提出时,引入了20个方程,即电磁场的基本方程组,他当时并没有采用矢量记法,使这些公式特别复杂,人们很难从其中看出电磁波的存在。在麦克斯韦尔100年后,电磁场的基本方程组已可以简化为一个方程来描述。[xvi]

在对这两个例子的分析中,郝柏林区分了“描述体系的复杂性”和“刻画客观的复杂性”的不同,他说:

“显然,考察种种事物由简单变复杂的途径,颇具启发意义。不过,在这种考察中,不要混淆描述体系的复杂性和刻画客观的复杂性。客观地定义和量度复杂性,与人们对自然界描述体系的复杂性是两回事。这很像是美和美感的关系。前者应有客观定义,而后者涉及接受者的主观条件。”

[xvii]

所谓“描述体系的复杂性”就是主体对客体的描述、说明的复杂性;而“刻画客观的复杂性”是主体“如何脱离主观评价定义某种可测量对象的问题”,强调主体对客体客观地定义和量度。但“描述”与“刻画”并无什么本质不同,按字面及文章的注解,“刻画客观的复杂性”仍然是对客观复杂性的一种描述,只不过是一种更客观的描述,是可能“脱离了主观评价定义某种可测量对象”的描述。两者只是程度的不同并没有质的对立。笔者以为,郝柏林所欲区分的其实是“描述的复杂性”与“客观的复杂性”,前者对应本文所说“作为观念的复杂性”,后者对应“作为实在的复杂性”。

这一困惑可提炼为如下问题:不同参考系决定了同一实在世界的简单与复杂,这是否意味着,复杂性并非具独立性的实在,而是依赖于理论描述的观念表述?

三、观念与实在的对立

当我们提出“复杂性究竟是观念的复杂性还是实在的复杂性?”这一问题时,就已预设:存在着一个观念世界和一个实在世界,存在着一个思考者和所思考的对象,主客由此对立。这一传统在哲学上可追溯到唯理论与经验论的经典论争,新实在论则试图对此进行调和。

1. 唯理论与经验论的分析

笛卡尔把清楚明白的观念作为了存在的根据,天赋观念成为知识的基础和真理的来源,建立了基于“思维”与“广延”相互独立的心物二元论。于是,一切外物的可靠性质并不依赖于实在而是由于它们与天赋观念的符合。按此唯理论式的理解,不论“复杂性”仅仅是主体的认识观念,还是属于实在世界的本质属性,它的可靠性都必须依赖于与(天赋)观念的符合。复杂性显然是一种“观念的复杂”。洛克从经验论出发,强调“我们的一切知识都是建立在经验上的,而且最后是导源于经验的”,

[xviii]感觉经验材料是知识合法的基础。与笛卡尔不同,洛克把实在当作了自然观念的原因而不是与观念截然区分的独立存在:

“关于存在的最重要的观念,并不是那些清晰而明白的观念或最富意义的观念,而是那些为一种外在原因直接印刻在心灵上的观念。存在不是从观念的重要性,而是从它们起源的条件中所推论出来的。问题不在于证明鲜明的观念的可靠性或有效代表性;而在于证明生动有力的观念在心灵以外的来源,而那是超越于心灵的控制以外的。”

[xix]

若按经验论的理解方式,复杂性观念是客体实在对我们感官的印刻,实在的复杂性本身是不需要类似复杂性的观念的。但洛克强调我们的观念是对客体存在这个同一母版进行的反映,客体存在是我们客观性的依据,这正是一切科学对实在世界的客观性信念。这一情况下,我们的困难在于,无法解释在客观实在不变的情形下,变化的观念从何而来?这意味着,“心灵事实上不能得到任何有关独立存在的物质世界的可靠知识。”

[xx]

2. 新实在论的分析

美国新实在论者培里(R.B.Perry)在分析自然主义哲学时,曾指出了三种哲学错误,其中的两种与本文的问题相关,对认识中的简单与复杂进行了细致分析,颇具启发性。他说:

“思想是从一个未经分化的,只是粗略地用一个字或姿势所指着‘那个’(that)开始的。这个对象还只是单纯地被区分出来。它是一个未加区分的统一体,因为,为了便于讨论和研究起见,我们曾用某一单个的特征,例如它在空间或时间上的地位或者它对某一比较熟悉的东西的关系去识别它。但是当我们进行考察时我们发现了各种各样的特征;而且如果这种考察进行得相当深透的话,我们就达到了某些不能再加分析的终极的特征。于是这个对象便被揭示出来乃是一些简单特性在一定的安排或关系的统一之下的一个复杂体。”

[xxi]

于是,“那个”(That)在我们的分析和解释下,成为我们分析关系中的事项,并转化为我们所理解的“实质”、“精蕴”等。可是“只要当我们留心看出这个未分化的统一体乃是主观的而不是客观的,这个谬误就很明显了。简单的乃是对于这个事物的知识而不是这个事物本身。缺乏多样性的不是这个事物而是这个能知的人的心灵。而且如果不可能通过继续进行分析去达到这个简单性,我们总是可能通过颠倒这个过程而回复到原来的无知状态中去得到它的。” [6](P68)培里把这一谬误称为“假象简单性的错误”(error of pseudo-simplicity)。

“这个错误在于它没有认识到在分析以前的简单性和为分析所揭示了的简单性之间的区别;在一个未经分析过的复杂体在表面上看起来的简单性和分析的事项所具有的真实简单性之间的区别;或者说,在一种由于人知道得很少所看到简单性和一种由于知道得很多所看到的简单性之间的区别。”[6](P67-68)

与此错误紧密联系的是“不确定的潜能性的错误”(error of indefinite potentiality)。一个事物本身所具有的实质(或精蕴)的属性群是无穷的,当它与我们分析后的属性发生联系时,却只能以一个名称、一种姿态,或者是为了识别的目的从它的属性群中任意挑选出来的某一种、几种属性而已。一块金子本身所具有的潜能性是不明确的和不确定的,它只是在一定情况下具有了“黄色”、“溶解性”、“有一定比重”等属性的,但我们却没有根据来证明它的潜能性只是这些属性的集合。以耗散结构理论中经常讨论的贝纳尔流为例,如果是在一个圆形扁平容器内观察,可以从顶向下看到一个一个六角形花纹,从侧面看到类似“蛋卷”的图形。对于方形扁平容器则只能观察到其它形式的花样。特别是当观察尺度缩小到一个正六边形内时,则只能看到流体微团的流动,而不能发现它原来的结构形式了。这些不同观察条件下的特征共同构成了贝纳德流的复杂性,倘若我们仅以其中某一个情境下的特性来归纳贝纳德流的特征,也许就根本发现不了这其中的结构奥秘。

“一个有机体,经验着这个真实的复杂体,也许是从一个名称、地位或某些联想物开始的,然后过渡到其余的东西,最后把全部细节重叠起来。在这种情况之下,这种细节并不是由原始的简单性本身所产生的;而是一开始便预先存在于事物之中,而是被逐渐揭露出来或带到意识中来的。……在意识中是从简单性过渡到复杂性;但在这同时,这个事物本身却始终是复杂的。的确,主观的简单性之所以有其潜能性乃是由于这个客观上的复杂性。”

[xxii]

培里的分析切中问题的要害,以此视角我们来分析本文的问题。

“假象简单性的错误”,即主体在认识中的简单性假象。麦克斯韦尔把库伦、安培、法拉第等人长期积累的实验定律总结成了简明的方程组,把电荷、电流和电场、磁场联系起来,其描述从复杂的几十行到简单的一行的形式变化并不代表它所描述的客体——电磁现象客观规律发生了变化。这正如培里所指出的,简单的乃是对于这个事物的知识而不是这个事物本身。

“不确定的潜能性的错误”。所谓“潜能性”既是指主体认识的潜能性,也指客体本质的潜能性。对于认识的一个基本错误在于,认为认识由简单到复杂,并能不断上升到更高层次的简单性这一潜能仅与主体有关。这一错误忽视了认识得以提升的客观基础——客体的潜能性,即“主观的简单性之所以有其潜能性乃是由于这个客观上的复杂性。”所谓“不确定”是指认识潜能与客体潜能的不确定性。认识是不确定的,它能不断发展;客体的本质(属性)也是不确定的,它们会随着主体认识的提升而得到更深、更全面的揭示。

培里在认识论层面调和了唯理论与经验论的对立,“假象的简单性错误”与“不确定潜能性错误”表明:真正的实在还是存在的“那个”(That),只有“那个”才是最完备的客体。“那个”的存在与主体无关,但主体认识又根源于它,并随认识水平的提高不断逼近它。主体认识的客体并非具有无限潜能性的“那个”而是在该认识水平下所能接触到的“那个”的局部。这一局部的简单与复杂虽然是由该认识水平下的理论所定义的,但一切复杂性理论的指称与源泉又都植根于实在。在此意义上,“作为观念的复杂性”就是该认识水平下所能揭示的“实在的复杂性”,反之亦然。

四、何谓真正的复杂性

以上哲学的分析表明,观念与实在的“对立”的实质源于主体与客体的对立,追问观念与实在哪一个更为根本实质是主体对自身所获知识的一种形而上追问,它在科学中体现为理论与世界的关系的思考。科学实在论是要以“实在”来维护科学理论的真理性与客观性,本体论的“实在”或“经验”成为认识论层面理论真假的判据,主张观察经验先于理论认识,理论只是实在的本质描述;观念论或非实在论,希望以认识论来取代、甚至颠覆本体论,主张理论优位,以“观念”否认实在的客观性与真理性,认为理论只是把握实在的智力工具。正如斯马特所指出的,“实在论者的特征是从认识论中分割出本体论,而观念论者则把二者混合。”

[xxiii] 实在论能较好的说明科学理论的合理性,却难以对科学理论的发展给出融贯性的说明,很容易走向上帝眼光的“形而上实在论”。

[xxiv] 观念论可以对理论的融贯性给出符合理性的说明,却难以解释科学理论的真理性与进步性,容易滑向工具主义窠臼。这样的困境在哈金(Ian Hacking)看来是由于,不论实在论者还是反实在论者均陷入“表征”而不能自拔,他们均想抓住表象本性中的一些东西以击败对手。结果,那里什么也没有。解决的出路在于由表征(representing)转向干预(intervening)。

[xxv] 本文所要强调的是,对复杂性来说,反思“观念与实在”的意义不在于确认哪一个更为根本,而在于由此帮助我们从更多维度、更深层面理解真正(real)的复杂性。

1. 实在与观念维度的复杂性

“作为实在的复杂性”强调了复杂性的客观性与绝对性。该维度的基本视角为:1)复杂性归根到底是实在的复杂性。实在具有认识的时间在先性,它是复杂性观念的源泉和认识基础,即实在是一切复杂性观念的本质根源;2)复杂性的辨识依赖于客观实在。现实世界的简单与复杂的辨识常常依赖于客观的经验事实,它们并不是单纯由主体的个人好恶所决定的。“一个特有流程或程式在生产某个产品或完成某项任务时比另一流程或程式更有效的这一事实,是由这个产品和这项任务所确立的。这绝不是我们主观上碰巧的意愿或评价,一部运算机器用于解决问题所需要的能量与时间也是完全客观的。”

[xxvi]事实上,主体在描述、理解系统的组成、运行时所必须花费的努力可当作复杂性最好的“现实指示器”。

[xxvii]计算复杂性中的时间耗费、描述复杂性中的最短描述长度之所以能作为复杂性的客观测度,就在于它们指称着主体在描述对象时所付出的“实在”代价。雷谢尔(Nicholas. Rescher)把这称作“本体论的回应(ontological repercussion)”。

[xxviii]

“作为观念的复杂性”强调了复杂性的相对性,但并非直观的“世界因我们而简单或复杂。”该维度的基本视角为:不存在完全客观、绝对的复杂性,复杂性的辩识无法摆脱主体。主体的认识水平、理论形式决定了客体复杂性的呈现。任何客体的复杂属性、复杂规律总是在一定情境下呈现的,情境不同对事物的揭示也不同,主体总是处在有限的认识中。不论什么时候,对本体论意义上系统B的任何完全的认识结论——系统A,都无法比系统B复杂。任何理论均无法穷尽实在的复杂性,复杂性永远都在“更深处”。反对者可以认为,这并不能成为否定复杂性研究可能的证据。事实上,“那个”的完备与无限恰恰是由主体认识的有限与不足来呈现的。正是在理性边界的有限处,我们窥到世界的无限性,不断揭示出复杂对象的潜能性。欧阳莹之曾指出,“承认可理解世界已被概念化,并且概念化过程中涉及理想化和近似,不但不会削弱,反而会增强科学理论的客观性。因为它赋予我们新的责任,去考察理想化因素,证实和批评各种近似,并且把‘客观性’含义弄清楚。”

[xxix]

2. “复杂性”与复杂性

以上对观念与实在的讨论,可简要归结为,复杂性源于客体的实在,但复杂性的呈现依赖于主体观念,复杂性既是实在也是观念。这样一种结果显然不能令我们满意,然而传统哲学的进路似乎只能止步于此。换以语言哲学的视野,要理解复杂性,重要的不是区分复杂性究竟是观念还是实在,而是必须首先思考,“复杂性”究竟意谓什么?我们是在何种意义上使用“复杂性”这一用语的?

[xxx] 复杂性的存在由“复杂性”所呈现,当且仅当我们清楚了“复杂性”用语的使用,才会明白我们是在何种意义上谈论复杂性,才会真正理解复杂性。此处的复杂性并非位于认知彼岸的“那个”,而是在语言层面上呈现的事实,理解复杂性就是去理解“复杂性”

[xxxi]。依此进路,对“复杂性”的相关用语的仔细考察是理解复杂性的必备前提。例如,“复杂”、“复杂性”、“复杂的”它们具有同样的意谓吗?我们说“甲是复杂的”是否一定意谓“甲具有复杂性”?“地心说是复杂的,日心说是简单的。”这句话究竟是在说两个参考系指称的不同,还是仅仅在表述参考系的比较关系?限于篇幅,本文就此打住。这一维度把我们从彼岸的实在和此岸的观念拉向二者的交融处——语言事实,消解了原问题的对立。倘若进一步追问,这一事实指称着“那个”吗?我们会反问,你所说的“那个”难道不就是这一事实吗?

除了“复杂性”我们还应分析“实在的”或“真正的”(real)是何意思。奥斯汀(John Austin)在“real”一词进行日常语言分析时指出,“real”所具的一个重要的特征是,它是一个渴望实词的词。我们对“real”的理解必须基于一个名词,如真正的奶油,真正的钻石等。“真正的”本身是多义的,只有针对那个名词我们才知道什么是“真正的”。分析“真正的复杂性”,我们是无法从“真正的”来理解复杂性的,但我们却可从“复杂性”来理解“真正的”(实在的)的含义。在此意义上,解决复杂性究竟是实在的还是观念的,取决于复杂性而不取决于实在或观念。

[xxxii]

3. 从表征到干预

对于传统的实在论来说,知识是关于实在的正确表象(representation)。科学实在论在理论层面上的检验、说明、预测成功、理论会聚等永远只能停留在表象世界,而表象与心灵、观念有关,实在论就永远无法摆脱反实在论的阴影。哈金认为,要突破这种困境,就必须认识到,实在与因果作用有关,“实在”概念还源自我们改造世界的能力。实在不仅是理论层面表象的实在性,更是实践中干预的实在性。“凡是我们能够用来干预世界从而影响其他东西或者世界能够用来影响我们的,我们都要算做实在的。”

[xxxiii]

从实践的立场来看,观念与实在的对立是主体“理解”(understand)的困惑而非“应对”(deal with)的困惑。理解的目标在于以一定的方式使复杂性获得某种解释,其问题域是无限的,主客始终保持对立。理解的这一特性会促使理性思维趋向于穷尽客体对象属性或规律的完备性与完全性,直至获得某类“终极解释”。这一进路常常以哲学的思辨、文学的隐喻等非实证方式赋予对象的丰富性与深刻性,达至对复杂性意义的深层阐释。与理解不同,应对则致力于某一实践局域条件下的“现实解决”。所谓“现实”,它指应对的问题域是由主客体所共同设定的:它要受现实环境、可用资源、技术的限制;它的解决程度也要受主体价值取舍的限制。如计算复杂性中的不可解问题,并不就是指完全没有算法的问题,更多的是指那些计算时间需要耗费超过人类可接受度的问题。所谓“解决”,它指主体在应对问题时,人们无法也无需完全理解对象,仅需使实践活动达到一个相对合适的现实目标即可,可称为“有限条件的满足”(Constraint Satisfaction)。事实上,人类历史上许多复杂问题在解决时并没有得到完全理解。如在技术史上,虽然“火法冶金”与“水法冶金”很早就已是很有效的技术了,但直到1899年英国科学家奥斯汀(W.C. Roberts Austen)提出铁碳平衡图,标志着金相学的建立时,才算对“火法冶金”(物理冶金)与“水法冶金”(萃取冶金)技术有了完全的理解。西利亚斯(Paul Cilliers)曾言:“依靠强大的计算机建模技术,我们可以模拟复杂系统的行为而无需理解它们。我们可以用技术来做用科学不能做的事情……我们不得不去应对我们所不理解的事情。”

[xxxiv]

综上所述,真正的复杂性不再是理论层面的关于理解世界的表征,而是实践层面应对世界的干预。以哈金的表述来说就是,“实在比我们大。对于假设或推论的实体的实在性,最好的证据是我们开始测量它,或者理解它的因果力量。而证明我们有此种理解的最佳证据,是我们能够从零开始,利用这样或那样的因果联系,制造运转相当可靠的机器。因此,实体实在论的最佳证明是工程,而非理论。”

[xxxv]

Reality or Idea:A Realism Controversy of Complexity

LIU Jinyang

(School of Philosophy, Remin University of China, Beijing 100872)

Abstract: According to traditional scientific realism, the complexity is an objective property, law or principle of the reality which is independent from mind and different from simplicity. This kind of complexity can be called “complexity as reality”. The analysis of descriptive complexity shows that complexity is not real complexity of an object but often context-dependent. And the idea (theory) exerts direct influence on the measure of complexity which can be called “complexity as idea”. Does the complexity exist in idea or in reality? What is real complexity?This controversy is due to strong representing premises of scientific realism while dealing with the relations between theory and world, such as dichotomy of subject and object, dichotomy of representation and reality, and so on. Thus it needs to shift the focus of theory to practice, from the perspective of which complexity is not to understand the world through representing theory but to deal with the world through intervening practice.

Key word: complexity, reality, idea, scientific realism, represent, intervene

原文发表于《哲学家2012》,人民出版社,2013。

[作者介绍]刘劲杨,哲学博士,中国人民大学哲学院副教授,主要研究方向为:科学技术哲学、系统科学哲学与复杂性、整体论研究。

[i]复杂性科学不是一门科学,而是一个松散的新兴科学群,大致包括如下理论:与物理化学有紧密联系的耗散结构理论、协同学、超循环理论、突变论;非线性科学中的混沌理论、分形理论等;基于计算机仿真研究的复杂适应系统理论、进化编程、遗传算法、人工生命、元胞自动机、复杂网络、复杂巨系统理论;复杂性理论与方法在生命科学、经济学、社会学、管理学等领域的广泛应用成果。

[ii] 复杂性科学家认为,伴随复杂性科学的发展,就像现代科学把经典科学中难以定义的“力”分解为宇宙间四种基本作用力一样,“将来我们也会将‘复杂性’分解成几个基本方面,并最终将这几个方面结合起来,形成对复杂现象的全面理解。”参见:梅拉妮•米歇尔,《复杂》,唐璐译,湖南科学技术出版社,2011年版,第120页。

[iii] Miller, Alexander, "Realism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/realism/>.

[iv] 海森伯,《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆,1981,第42-43页。

[v] 海森堡认为正是教条的实在论阻碍了爱因斯坦对量子力学的理解。量子力学是可以不借助类似经典科学那样的经验基础,而只用简单的数学定律来解释自然。参见:海森伯,《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆,1981,第42-43页。

[vi] Richard N. Boyd,“On the Current Status of the Issue of Scientific Realism”,Erkenntnis (1975-), Vol. 19, No. 1/3, Methodology, Epistemology, and Philosophy of Science (May, 1983), pp. 45-90.

[vii] [美]约翰•霍兰:《涌现—从混沌到有序》,陈禹等译,上海:上海科学技术出版社,2001年版。

[viii] 梅拉妮•米歇尔,《复杂》,唐璐译,湖南科学技术出版社,2011年版,第14页。

[ix]王志康,《论复杂性概念——它的来源、定义、特征和功能》,《哲学研究》,1990年第3期,第102-110页。

[x] Murray Gell-Mann. What is complexity.from John Wiley and Sons, Inc.: Complexity, Vol. 1, no. 1, 1995

[xi] “描述复杂性”(description complexity)或称“算法复杂性”(algorithmic complexity)由索洛莫诺夫(R.J.Solomonoff)、俄罗斯伟大数学家科尔莫戈罗夫(A.N.Kolmogorov,1903-1987)和柴廷(G.J.Chaitin)于1964-1966年间分别独立提出的。

[xii] 对该图更为详细的说明,可参见:刘劲杨,《哲学视野中的复杂性》,长沙:湖南科学技术出版社,2008年版,第86-89页。

[xiii] 转引自:M.盖尔曼,《夸克与美洲豹》,杨建邺等译,长沙:湖南科学技术出版社,2001.第39页。

[xiv] 郝伯林,《复杂性的刻画与“复杂性科学”》,《科学》,1999年第3期,第3-8页。

[xv]虽然在图像上简单了,但哥白尼仍然认为行星运动是匀速的,轨道还是圆形,这就使他还不得不借助托勒密的轮子来解释行星的实际运动。行星运动描述真正的简化最终由牛顿完成。但不可否认,日心说确实让我们更简单地理解了行星的运行。

[xvi]电磁学公式表述来自盖尔曼和郝伯林。参见:M·盖尔曼,《夸克与美洲豹—简单性与复杂性的奇遇》,杨建邺等译,长沙:湖南科学技术出版社,2001年版,第81页;郝伯林,《复杂性的刻画与“复杂性科学”》,《科学》,1999年第3期,第3-8页。

[xvii]郝伯林,《复杂性的刻画与“复杂性科学”》,《科学》,1999年第3期,第3-8页。

[xviii]洛克,《人类理解论》(上册),关文运译,北京:商务印书馆,1981年版,第68页。

[xix]拉·巴·培里,《现代哲学倾向》,傅统先译,北京:商务印书馆,1962年版,第119页。

[xx]穆尼茨,《当代分析哲学》,吴矣人等译.上海:复旦大学出版社,1986.5-6.

[xxi]拉·巴·培里,《现代哲学倾向》,傅统先译,北京:商务印书馆,1962年版,第68页。

[xxii]拉·巴·培里,《现代哲学倾向》,傅统先译,北京:商务印书馆,1962年版,第69页。

[xxiii] J. J. C. Smart, “Realism vs. Idealism”,Philosophy, Vol. 61, No. 237 (Jul., 1986), pp. 295-312.

[xxiv] 普特南把实在论区分为外在性的“形而上学实在论”与“内在实在论”。前者主张“世界是由不依赖于心灵之对象的某种确定的总和构成。对‘世界的存在方式’,只有一个真实的、全面的描述。真理不外乎在语词或思想符号与外部事物集之间的某种符合关系。”后者主张,“构成世界的对象是什么这个问题,只有在某个理论或某种描述之内提出,才有意义……对世界‘真的’理论或描述不止一个。真理是某种(理想化的)合理的可接受性——是我们诸信念之间、我们的信念同我们的经验之间的某种理想的融贯(因为那些经验本身在我们信念系统中得到了表征)——而不是我们的信念同不依赖于心灵或不依赖于话语的‘事态’之间的符合。”参见:普特南,《理性、真理与历史》,童世俊、李光程译,上海译文出版社,2005年版,第55-56页。

[xxv] 哈金,《表征与干预》,王巍、孟强译,科学出版社,2011年版,第104-116页。

[xxvi] Nicholas Rescher, Complexity-a philosophical overview, Transaction Publishers, New Jersey,1998, p18.

[xxvii] Nicholas Rescher, Complexity-a philosophical overview, Transaction Publishers, New Jersey,1998, p17.

[xxviii] Nicholas Rescher, Complexity-a philosophical overview, Transaction Publishers, New Jersey,1998, p16.

[xxix] 欧阳莹之,《复杂系统理论基础》,田宝国等译,上海:上海科技教育出版社,2002年版,第73页。

[xxx] 维特根斯坦曾指出,“在使用‘含义’一词的一大类情况下——尽管不是在所有情况下——可以这样解释‘含义’:一个词的含义是它在语言中的用法。” 参见:维特根斯坦,《哲学研究》,陈嘉映译,上海:上海人民出版社,2001年版,第33页。

[xxxi] “世界是事实的总和而非事物的总和。”参见:维特根斯坦,《逻辑哲学论》,贺绍甲译,北京:商务印书馆,1996年版,第1页。

[xxxii] 奥斯汀,《感觉与可知物》,陈嘉映译,北京:商务出版社,第62-69页。

[xxxiii] 哈金,《表征与干预》,王巍、孟强译,北京:科学出版社,2011年版,第117页。

[xxxiv] Paul Cilliers, Complexity and Postmodernism, Routledge,1998, p2

[xxxv] 哈金,《表征与干预》,王巍、孟强译,北京:科学出版社,2011年版,第217页。哈金把实在论区分为两种,一种是实体实在论(realism about entities),主张理论实体确实存在;另一种是理论实在论(realism about theories),主张科学指向真理,真理是世界本来如何。参见,《表征与干预》,第22-23页。